「元気なうちに将来の判断能力低下を想定した準備が必要だと聞いて、驚かれる方は多いのではないでしょうか?」

人生100年時代を迎え、財産管理や生活支援の仕組みを事前に整える重要性が高まっています。特に認知症リスクが気になる年代の方々から、法的に有効な解決策を求める声が急増中です。

この制度の最大の特徴は、信頼できる人と事前に合意した内容を法的に保証する点にあります。実際に必要となる場面が訪れる前に、公証役場で作成する正式な文書が不可欠な理由を、具体例を交えて解説します。

手続きの流れは3つのステップに分かれます。まず専門家との相談から始まり、必要書類の準備、公証人との面談へと進みます。各段階で押さえるべきポイントを、実務経験に基づいてわかりやすくお伝えします。

この記事でわかること

- 法的拘束力を持つ文書作成が義務付けられる理由

- 公証役場での手続きをスムーズに進める準備チェックリスト

- 契約内容に盛り込むべき必須項目と失敗例

- 想定外の費用がかからないための予算計画術

- 専門家を活用するメリットと選択基準

任意後見契約制度の基本とその重要性

高齢化が進む現代社会で、自分の意思を反映した将来設計が注目されています。元気な時期に準備できる制度を理解することで、いざという時に安心できる環境を作れます。

自分で選ぶ安心の仕組み

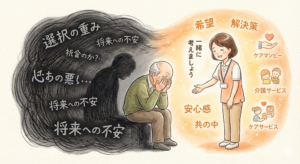

この制度の最大の特徴は、元気なうちに信頼できる人を選べる点です。財産管理や医療判断など、具体的な支援内容を契約で細かく決められます。例えば「月に1回生活状況を報告する」といった独自の約束事を追加することも可能です。

2つの制度の比較ポイント

主な違いは後見人の選び方と効力発生時期にあります。次の表で具体的な特徴を比較してみましょう。

| 比較項目 | 任意後見 | 法定後見 |

| 後見人決定 | 本人が選択 | 裁判所が決定 |

| 効力発生時期 | 判断能力低下後 | 即時 |

| 契約内容 | 自由に設定可能 | 定型パターン |

| 費用 | 事前準備費用 | 審判費用 |

実際に判断能力が低下した場合、家庭裁判所が監督人を選任します。この段階で初めて契約が動き出すため、緊急時にもスムーズに対応できる仕組みです。

成年後見制度との大きな違いは、本人の希望が反映されるかどうか。信頼できる人に細かい指示を残せるため、「自分の思い通りに生活を守りたい」という方に適しています。

なぜ任意後見契約は公正証書が必要か

法律では、この種の契約を公文書で作成するよう定められています。公証人が立ち会うことで、本人の意思確認が厳格に行われます。第三者が見ても疑いのない形式だからこそ、家族間のトラブル防止に効果的です。

金融機関での手続きや不動産取引時、正式な代理権を証明する場面で威力を発揮します。通常の私文書では認められない権限行使が、スムーズに可能になる仕組みです。

原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失リスクがありません。契約内容の改ざん防止策としても、公文書ならではの強みがあります。万一判断能力が低下した後でも、客観的な証拠として機能します。

専門家が関与することで、想定外の不備を未然に防げます。重要なライフプランを守るため、法的に有効な形で残すことが何より大切です。

任意後見契約 公正証書の必要性

「なぜわざわざ公的な手続きが必要なの?」と疑問に思う方へ。法的な文書を作成する最大のメリットは、第三者が見ても疑いのない証明力にあります。金融機関での預金引き出しや不動産売却時、正式な代理権限を示す書類がないと手続きが止まってしまうケースが実際に多いのです。

公証人が立ち会うことで、本人の意思が正確に反映されます。顔見知りの家族同士でも、数年後に記憶が曖昧になる可能性を考慮すれば、客観的な記録の存在が安心材料になります。特に相続が発生した際、財産管理の適正さを証明する根拠として機能します。

家庭裁判所の手続きでも重要な役割を果たします。監督人選任の申し立て時、公的な証明書類があると審査がスムーズに進みます。契約内容を変更する場合も、同じ形式を維持すれば法的な整合性が保たれる仕組みです。

専門家が関与する最大の理由は、想定外のトラブル回避にあります。公証役場で原本を保管するため、偽造や改ざんの心配がありません。いざという時に確実に機能する準備として、正式な手続きを強くお勧めします。

公正証書作成の基本的な流れ

契約内容の作成と確認

最初のステップでは、具体的な支援範囲を明確化します。財産管理の方法から医療判断の基準まで、細かい条件を書き出しましょう。専門家が「よくある失敗例」を教えてくれるので、現実的な計画が立てられます。

| 契約準備フェーズ | 公証手続きフェーズ |

| 支援範囲の定義 | 書類の事前審査 |

| 報酬条件の設定 | 公証人との面談 |

| 専門家によるチェック | 最終文案の確定 |

| 関係者間の合意形成 | 署名・押印作業 |

「契約書の文言は法律用語で書かれるため、一般の方だけでの作成はお勧めしません」

司法書士 山田太郎

公証役場への手続きステップ

必要書類を揃えたら、公証役場へ予約を入れます。本人確認書類と印鑑登録証明書は原本必須です。当日は2時間程度の時間を確保しましょう。

最終チェックでは、公証人が契約内容を読み上げます。疑問点があればこの場で質問可能です。署名後、法務局への登記申請が自動的に行われ、約2週間で手続きが完了します。

必要書類と事前準備のポイント

将来の安心を確実にするため、必要な書類を正しく準備しましょう。手続き当日に慌てないよう、2週間前からチェックリストを作成するのがおすすめです。特に有効期限のある書類は、発行日から3ヶ月以内のものを用意します。

本人と支援者に必要なもの

委任者(本人)は実印と印鑑登録証明書のセットが必須です。運転免許証を使う場合、認印との組み合わせでも可能です。戸籍関係書類は最新版を取得し、原本のまま保管しましょう。

任意後見人候補者も同様の身分証明書が必要です。代理人を複数設定する場合、全員分の書類を揃えます。公証役場の予約時には、必要書類リストを事前に確認するのが失敗防止のコツです。

準備期間は最低1ヶ月を見込むと安心です。特に戸籍謄本の取得には時間がかかるため、早めに市区町村役場へ連絡しましょう。書類不備による手続き遅延を防ぐため、コピーと原本を分けて管理する工夫も効果的です。

FAQ

任意後見契約を結ぶメリットは?

将来の判断能力低下に備え、信頼できる人に財産管理や生活支援を任せられる点が最大の利点です。自分で選んだ後見人と事前に条件を話し合えるため、より柔軟な契約設計が可能です。

法定後見制度との違いは何ですか?

法定後見は判断能力が低下してから家庭裁判所が後見人を選任しますが、任意後見は元気なうちに自分で後見人を選び契約します。本人の意思を反映しやすいのが特徴です。

後見監督人は必要ですか?

契約内容によって必要性が異なります。後見人の業務をチェックする第三者機関として、後見監督人を設定しておくことで不正防止やトラブル回避に効果的です。

公正証書の作成に必要な書類は?

本人と後見人候補の戸籍謄本・印鑑証明書、財産目録、収入証明書などが必要です。公証役場によって詳細が異なるため、事前に確認しましょう。

契約後すぐに効力が発生しますか?

即時効力はありません。実際に判断能力が低下した際、家庭裁判所へ申立てを行い「後見監督人選任」の審判を受けることで契約が発動します。

契約内容の変更は可能ですか?

双方の合意があれば何度でも変更可能です。ただし毎回公証役場で手続きが必要で、新たな公正証書を作成する必要があります。