「離れて暮らす親の安全を、本当に把握できていますか?」この問いかけに、自信を持って答えられる方は意外と少ないのではないでしょうか。高齢化が進む日本では、見守りサービスの需要が年々増加しています。実際に、独居老人の転倒事故発見が平均12時間遅れるという調査データもあり、迅速な対応の重要性が浮き彫りになっています。

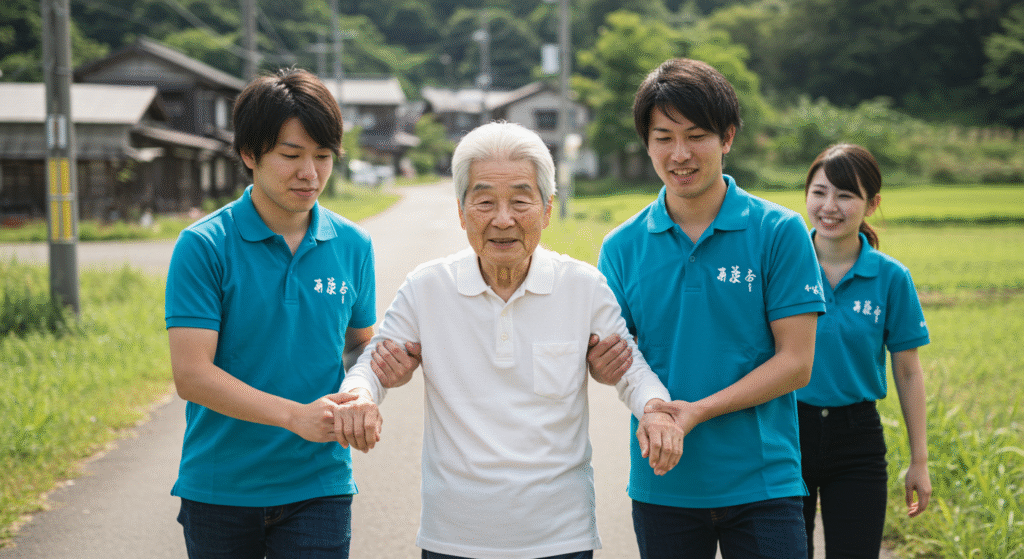

現代の高齢者の安全対策は、単なる安否確認を超えた総合的なサポートが求められています。訪問型やセンサー型など6種類のサービスが存在し、それぞれ異なるリスクに対応。「夜中のトイレでの転倒」や「急な体調変化」といった日常的な危険から、災害時の対応までカバーします。

公的サービスと民間サービスの最大の違いは、対応速度とカスタマイズ性にあります。例えばある自治体の事例では、民間サービス導入後、緊急時の対応時間が平均40分短縮されたという報告も。料金体系や操作方法の比較ポイントを押さえることで、最適な選択が可能になります。

この記事でわかること

- 6種類の見守りサービスの特徴と適した利用シーン

- 月額3,000円~20,000円の料金相場と費用対効果

- 操作が簡単でプライバシーを守るサービスの見分け方

- 自治体支援と民間サービスを組み合わせるコツ

- 身元保証サービスとの併用で得られる追加メリット

- 実際の利用者が実感した効果と失敗談

高齢者見守りサービスの概要

近年、一人暮らし高齢者が全国で300万人を突破したことが社会問題となっています。家族だけで安全を確認する従来の方法が通用しなくなった現代、新たな解決策が求められています。

定義と必要性

このサービスは、「生活パターンの変化を検知し、必要な支援につなげる仕組み」と定義されます。具体的には、センサーや定期訪問で異常を早期発見し、家族や専門機関と連携します。

核家族化が進む中、60%の家族が月1回未満しか実家を訪問できていない調査結果があります。共働き世帯の増加と地理的距離が、従来の見守りを困難にしています。

社会背景と利用のメリット

主な利点は3つあります。第一に、転倒や急病を平均2時間以内で発見可能にすること。第二に、遠方に住む家族の心理的負担軽減。第三に、本人の生活習慣を尊重した支援が可能な点です。

| 項目 | 従来の方法 | 現代のサービス |

| 確認頻度 | 週1回(電話) | 24時間監視 |

| 対応速度 | 最大24時間遅れ | 即時対応 |

| 専門連携 | 家族依存 | 医療機関連携 |

プライバシー保護には特に配慮が必要です。最新の守りサービスを選ぶ際は、データ暗号化と本人同意制度の有無を確認しましょう。自治体との連携事例も増えています。

高齢者見守りサービスの種類と特徴

どのような見守り方法が家族の安心を支えるのでしょうか?「毎日電話する時間がない」「突然の体調変化に気付きたい」といった悩みに応える6つの方法があります。守りサービスの特徴について詳しく見ていきましょう。

基本3タイプの機能比較

安否確認型は定期的な電話やメールで状態を確認。1日1回の連絡パターンが多く、「声の調子から体調を推測できる」と利用者から評価があります。

| サービス種別 | 確認方法 | 対応時間 | プライバシー |

| 緊急通報型 | ペンダントボタン | 即時対応 | ★★★ |

| センサー型 | 動作検知 | 自動通知 | ★★☆ |

| 人的訪問型 | 対面確認 | 翌日対応 | ★☆☆ |

組み合わせ型の進化

複合型サービスでは、センサーと定期訪問を併用する事例が増加中。ある家族の例では、「冷蔵庫の開閉データと配食サービスの観察で、食欲低下を早期発見できた」という報告があります。

カメラ型の双方向通信は、離れた家族との会話機会を創出。ただし設置場所の選定には、本人の同意が不可欠です。守りサービスの選択では、生活パターンと技術の相性を考えることが重要になります。

料金相場とコスト比較のポイント

「初期費用と月額料金のバランス、どう考えればいい?」この疑問がサービス選びの鍵を握っています。主要6タイプの費用相場を比較すると、月額2,000円~20,000円と幅広いのが特徴です。24時間体制サポートを含むサービスでは、平均で月5,000円程度かかっています。

初期費用と月額料金の目安

| サービス種別 | 初期費用 | 月額料金 |

| センサー型(レンタル) | 0円 | 3,800円 |

| 訪問型(週3回) | 15,000円 | 18,000円 |

| 緊急通報ペンダント | 25,000円 | 2,500円 |

機器の買い取りを選択すると、初期費用が最大200,000円になるケースもあります。「レンタルなら修理代が含まれる」といったメリットを考慮し、3年利用を目安に損益分岐点を計算しましょう。

オプション追加では健康相談(+1,500円/月)や防犯カメラ連動(+800円/月)が人気です。「自治体と提携したサービスだと、最大3割補助を受けられる制度もあります」と専門家はアドバイスしています。

長期利用を見据える場合、5年総額で比較すると面白い傾向が。訪問型は初期費用安いが総額高く、IoT機器は初期投資大でも5年で逆転する事例が報告されています。

利用者目線の選び方のポイント

家族の安心を支えるサービス選び、何から始めればよいでしょうか?「本人が使いやすいか」「生活リズムに合っているか」が重要な基準になります。まずは5つのチェック項目で基本条件を確認しましょう。

チェックリストで見る重要ポイント

- 高齢者が自分で操作できる機器か

- 緊急時の連絡先が3種類以上登録可能か

- 守りサービスは生活パターンに合っているか

- 月額費用が予算内に収まるか

- プライバシー保護対策がされているか

外出が多い方にはGPS機能付き端末がおすすめ。旅行好きの事例では、「充電1回で1週間持つ軽量タイプを選んだ」という声があります。反対に自宅中心の生活なら、センサー型との相性が良いでしょう。

ライフスタイルに合わせたサービス選択

プライバシー意識が高い場合、画像解析を使わない音声検知型が人気です。ある70代女性は「カメラなしで安心できた」と満足度を語っています。家族構成では、単身世帯は自動通報機能、同居家族ありなら定期訪問型の組み合わせが効果的です。

操作面では、3ステップ以内で緊急通報できることが大切。実際に使われてから「ボタンの押し方が直感的で助かる」という感想が多く寄せられています。最終決定前には、必ず本人とサービス内容を共有しましょう。

公的サービスと民間サービスの特徴比較

安心と費用のバランス、どう選べばよい?「無料だけど機能が限定的」「有料だけど手厚いサポート」という選択肢に迷う方へ。守りサービスと自治体支援の違いを整理しましょう。

提供主体ごとのメリット・デメリット

公的サービス最大の強みは低コストです。市区町村の93%が実施する認知症見守りでは、配食や通報装置貸与を月1,000円以下で利用できます。地域住民との連携ネットワークがあるため、「顔見知りのスタッフが安心」という声も。

民間企業の強みは24時間専門対応です。緊急時に医療機関と直接連携することで、平均30分以内の対応が可能。ただし月額5,000円~と費用がかかります。守りサービスと自治体支援を組み合わせることで、費用対効果を高められます。

選ぶ際のポイントは2つ。公的なら補助金制度の有無を、民間ならオプションの柔軟性を確認しましょう。例えばある自治体では、民間サービス利用で最大2万円の助成金を出している事例もあります。

FAQ

自宅で生活する高齢者に適した見守り方法は?

A: センサー型や緊急通報型がおすすめです。生活リズムを自動検知する機器や、緊急時にボタン操作で即時対応できるシステムを選ぶと、日常的な安心感が得られます。離れて暮らす家族のスマホと連動するタイプも人気です。

月額費用を抑えるコツはありますか?

自治体の補助金制度を活用しましょう。一部地域ではIoT機器の導入費用を最大5割補助する事例も。民間サービスなら基本プランにオプションを追加するより、必要な機能に特化したシンプルな契約が費用対効果に優れます。

認知症のある親に使えるサービスは?

GPS機能付き端末や複合型見守りが効果的です。位置情報の追跡に加え、定期的な訪問支援がセットになったプランなら、徘徊対策と日常的な交流を両立できます。介護保険との併用可能な事業者を選ぶと経済的負担が軽減されます。

民間と公的サービスの違いは何ですか?

公的サービスは自治体による安否確認が中心で費用が低めですが、対応時間が限定される場合も。民間は24時間365日の緊急対応や、AI分析を活用した異常検知など、多様なオプションから選べるのが特徴です。

介護施設入所後も使えますか?

はい。施設内での生活パターン変化を検知するセンサー型や、家族向けに活動記録を共有するシステムが有効です。施設側との連携が可能なサービスを選ぶと、よりきめ細かなサポートが受けられます。