もし突然あなたが亡くなったら、誰が役所手続きや遺品整理を代行しますか?現代の高齢化社会で、この問いに答えられない方が急増しています。核家族化が進む日本では、身寄りのない方や家族に頼めない方の「終活不安」が深刻化しているのです。

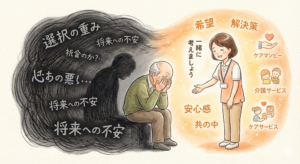

亡くなった後に必要な手続きは想像以上に複雑です。葬儀の手配から公共料金の解約、病院代の精算まで、50種類以上の事務作業が発生します。特に一人暮らしの方は、これらの業務を代行してくれる人がいない現実に直面します。

そこで注目されているのが専門家との事務委任契約です。遺言書では対応できない実務的な作業を生前に依頼できる制度で、老後生活の安心材料として活用が広がっています。契約内容は葬儀社との連絡から不動産処分まで、多岐にわたってカスタマイズ可能です。

この記事でわかること

- 超高齢社会で急増する「孤独死」への現実的対策

- 遺言書では解決できない実務問題の具体例

- 信頼できる委任先の選び方と費用相場

- 契約時に必ず確認すべき5つの重要項目

- 行政手続きから遺品整理までの完全サポート体制

次の章では、実際に契約を結んだ方の事例を交えながら、具体的な手続きの流れと専門家に依頼するメリットを詳しく解説します。人生の最終章を穏やかに迎えるための知恵がここにあります。

死後事務委任契約とは何か

人生の最終章を安心して迎えるための制度があります。誰にも知らず、静かに人生を終える方が増える現代社会で、特に重要とされる仕組みです。法的効力を持つ事前契約で、亡くなった後の煩雑な業務を専門家に託せます。

契約の基本概要と必要性

この仕組みは、信頼できる専門家に死後事務を一任する契約です。2025年には75歳以上が人口の20%を占める「超・高齢社会」が到来。身寄りがなく、家族に頼めない方の終活対策に最適です。

具体例を挙げると、葬儀の連絡から消灯手続きまでを包括依頼可能。契約締結時、自身の意思を明確化する手順が肝要です。これにより、遺族間のトラブル防止や負担軽減効果が期待できます。

対象となる事務内容

委任範囲は多岐にわたります。遺体引き取りや役所への届け出は基本業務。デジタル遺産整理や借金精算まで、現代社会特有のニーズにも対応可能です。

例えばスマートフォンの解約手続きや、クラウドデータの削除作業も含まれます。個人の生活状況に合わせて、柔軟にカスタマイズできる点が特徴です。

「死後事務委任契約」:依頼できる内容とできない内容

安心して人生を締めくくるために、業務範囲を正確に理解することが大切です。この契約では、亡くなった後の事務作業を段階ごとに整理して依頼できますが、全ての業務が対象ではありません。

委任可能な具体例

主な依頼内容は8つのカテゴリーに分類されます。遺体の搬送や火葬場の手配は基本業務。葬儀の実施や永代供養の手続きまで、葬送に関わる一連の流れを包括的に委任できます。

行政手続きでは、年金の資格喪失届や住民税の精算が可能。医療費や家賃の未払い分を清算し、電気・ガス契約の解約も依頼できます。デジタル分野では、SNSアカウントの削除やクラウドデータ整理が新しい需要に対応。

委任不可能な事項

財産関連の業務は依頼できません。相続手続きや遺産分割、銀行口座の名義変更は相続人の担当業務。不動産登記や遺産管理も同様です。生前の金銭管理や日常生活支援も対象外。これらは任意後見契約で別途対応が必要です。

契約締結時には、「委任範囲の明確化」が成功の鍵となります。専門家と相談しながら、自分の生活スタイルに合わせたカスタマイズが重要です。

遺言書・任意後見契約との違い

終活を考える際、どの制度を選ぶべきでしょうか?3つの仕組みの役割分担を理解すれば、より確実な準備が可能になります。遺言書や任意後見制度では対応できない領域を専門家の業務委任が補完します。

遺言との比較

遺言書は財産配分のルールブック。相続分の指定や遺言執行者の選任が主な役割です。しかし「スマホデータ削除」や「樹木葬希望」などの希望は、法的効力を持たないのが実情です。

Used>

| 項目 | 遺言書 | 死後事務委任契約 |

| 対応期間 | 死亡後~相続完了 | 死亡直後~事務完了 |

| 委任範囲 | 財産関連のみ | 葬儀・行政手続き・デジタル処理 |

| 法的効力 | 相続限定 | 契約範囲全体 |

任意後見制度との相違点

任意後見は判断能力が低下した際の生活支援が目的。財産管理や介護契約が主業務で、死亡後の手続きは対象外です。亡くなった後の手続きは、別の契約が必要だと覚えておきましょう。

効果的な終活の鍵は、3つの制度を組み合わせること。例えば「任意後見で生前保護→遺言で財産配分→事務委任で実務対応」といった連携が安心を構築します。特に単身高齢者は、専門家委任が必須のケースが多いのです。

契約の具体的な流れと公正証書作成

安心の終活を実現するため、手続きの全体像を把握しましょう。専門家への依頼は3つの段階で進みます。まず希望する業務を明確化し、信頼できる代理人を選ぶことが成功のカギです。

依頼内容の決定と代理人の選定

最初に「してほしい事務」をリスト化します。葬儀の希望からデジタル遺産処理まで、優先順位をつけて整理。行政書士や司法書士に相談しながら、委任契約の範囲を具体化します。

代理人選びでは実績と対応力を確認。複数の専門家と面談し、委任業務への理解度をチェック。契約締結前に費用や期間を書面で確認しましょう。

契約書作成から公正証書化までのステップ

内容が固まったら正式な書類を作成。公証役場で公正証書にすると法的効力が強化されます。必要書類は戸籍謄本と印鑑証明書、代理人の身分証明書です。

原本は金庫など安全な場所に保管。コピーを家族や代理人と共有。更新時期をカレンダーにメモするのも忘れずに。これで万が一の時もスムーズな対応が可能になります。

FAQ

死後事務委任契約で具体的に何を任せられますか?

葬儀の手配・火葬許可申請・役所への死亡届提出など、直近の事務作業を委任できます。家財整理や賃貸契約解除も可能です。ただし相続手続きや財産管理は対象外です。

遺言書とどう違うのですか?

遺言書が財産分配を指示するのに対し、この契約は実際の事務執行を目的とします。両方を併用することで、終活の準備がより完璧になります。

契約を結ぶのに必要な費用は?

公正証書作成費用が目安です(1万5千円~3万円程度)。専門家への報酬は業務内容によって変動します。事前に見積もりを取得すると安心です。

任意後見契約と同時に結べますか?

可能です。認知症対策の任意後見と死後事務委任を組み合わせることで、生前から死後まで一貫したサポートが受けられます。

信頼できる代理人の選び方は?

親族・友人・専門家から選択可能です。金銭管理が必要な場合は司法書士や行政書士など第三者委任がおすすめ。地域の終活支援センターでも相談できます。

契約後でも内容を変更できますか?

はい。状況変化に応じて随時見直しが可能です。変更時は改めて公正証書を作成し、関係者全員に周知しましょう。